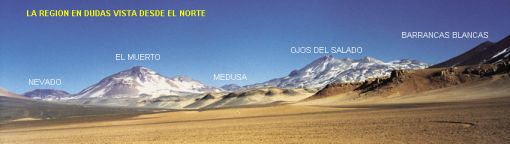

Volcán "El Muerto"

albiceleste |

|

| El volcán San Francisco desde lo alto del paso del mismo nombre. |

Así me di cuenta de que el tan mentado Fantasma de la Montaña, que tantos montañistas afirmaban haberlo oído y hasta visto, debía ser -y sin duda era- producto de la escasa irrigación del cerebro. En buen romance, el misterioso Yeti era una consecuencia de las alucinaciones que padecen los escaladores con el aire muy enrarecido, a gran altura."

Esto nos contaba, en abril de 1956, el célebre alpinista austríaco Mathias Rebitsch al relatar su exitosa ascensión al Ojos del Salado. Fue el segundo triunfo del hombre sobre esta cumbre andina después del éxito inicial de una expedición polaca en 1937.

Un experto

Rebitsch no era bisoño en materia de ascensiones en alta montaña. Había vencido varias cimas en el Himalaya, y en varias expediciones que realizó a nuestro país coronó no sólo el Ojos sino también el Peinado e inclusive el Galán, de cuya cumbre retiró tres estatuillas de plata maciza depositadas allí por los indígenas como ofrenda para sus dioses. Las pequeñas efigies, ricamente vestidas, se encuentran hoy en el Museo Etnográfico de Buenos Aires.

|

| Aquí aparecen los tres conos volcánicos que rodean la cuenca cerrada que en realidad correspondía a nuestro país. |

Para el Monarca de América se sabía desde hacía cierto tiempo con suma precisión que su pico nordeste se yergue a una altura de 6.959,60 metros. Pero para el Ojos del Salado en lo más remoto de la Puna de Atacama catamarqueña varias mediciones habían arrojado valores aún más altos.

De 1899 databa una medición que asignaba al Ojos 7.035 metros, y en 1929 Klatt y Fickenscher obtuvieron 7.010 metros. A todo esto, el New Aerographical Map estadounidense asignaba al coloso la friolera de 7.147 metros, ¡casi doscientos metros más que el Aconcagua!

Rebitsch por su parte, en una breve medición con su aneroide, leyó en el borde más alto del cráter 6.870 metros. Sin embargo, poco después una cordada militar chilena bajo René Gajardo obtuvo una lectura de 7.084 metros. Confusiones y más confusiones, contradicciones y más contradicciones. El norteamericano Adams Carter se puso en agosto de 1957 a acotar la cumbre por quíntuple triangulación desde el norte, estableciendo 6.885 metros. Con esta cifra estaba muy próximo a la realidad que hoy conocemos. O que tal vez aún no conocemos con exactitud, porque tras tantos esfuerzos siguen en danza dos valores: en la plancheta 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM) argentino se le asignan al volcán 6.864 metros, aunque en la carta 1:100.000 (todavía no publicada) figuran 6.879 metros.

Así acontece una situación singular: porque desde hace algo más de una década con registros disponibles de altimetría sumamente precisos gracias al relevamiento satelital, otro monstruo, el Pissis, situado 75 kilómetros hacia el sud, es definitivamente el volcán (bien que de actividad nula) más alto del globo con 6.882 metros. O sea que este macizo volcánico limítrofe entre La Rioja y Catamarca sería o dieciocho o tres metros más alto que el Ojos, según la lectura que se consulte.

Tantos esfuerzos resultaron en rigor vanos considerando que la Comisión de Límites, de extraordinaria actuación, encabezada por Risso Patrón, estableció para el Ojos ya en el lejanísimo 1900 estas dos cotas: 6.863 y 6.880 metros. ¡Prácticamente coinciden con los registros modernos!

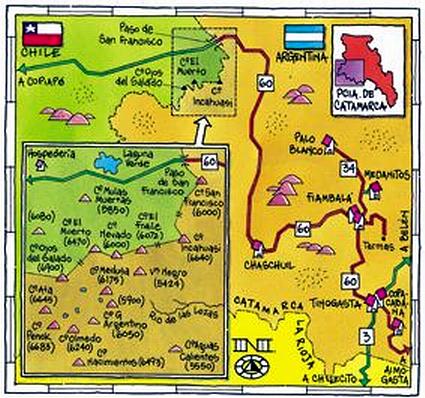

Excursión turística

Hoy día el Ojos del Salado se ha convertido en un destino turístico

para cualquiera.

Desde el lado argentino la aproximación siempre fue -y sigue

siendo- larga y penosa, especialmente por la falta de agua, debiendo salirse

en mula desde el paraje Cazadero Grande.

Sin embargo, en la década del ochenta los chilenos construyeron

en el piedemonte norte del coloso, no lejos de la Laguna Verde, una hospedería,

que funcionó algunos años y después (por ser de madera)

se quemó y continúa en pie como ruina. Desde ella la ascensión

es mucho más rápida y simple.

Los chilenos llevaron por la ruta norte dos casillas tipo vivienda

de Vialidad que instalaron a considerable altura, lo que facilita mucho

las ascensiones. El refugio Jorge Rocas se encuentra a unos 5.200 metros,

y el refugio de altura Torres, a 5.750 metros, ¡apenas 1.100 metros

debajo de la cima!

Para el montañista de hoy la fórmula de ascensión

es por demás sencilla: alquilar un 4x4 en Copiapó, llegar

a la Laguna Verde, ascender un vehículo al refugio Jorge Rocas,

y comenzar a partir de allí los preparativos logísticos para

el ataque final.

Incluso, en 1998, un español de nombre Ramón Franquesa

preparó un Range Rover reduciéndolo a chasis, motor y dos

asientos pretendiendo alcanzar la cumbre con un vehículo automotor.

Aunque la nota ilustrada publicada en la revista española 4x4 Sólo

Auto pretendía dar la impresión de que habían logrado

el récord mundial de altura, listo para el Guinness, los veteranos

Coroneles de San Juan con sus Guanaqueras, que hace rato están limando

sus armas para un asalto motorizado al Ojos, descubrieron que la parte

final del artículo de la publicación ibérica era puro

invento y que improbablemente los europeos habían llegado, como

afirmaban, a los 6.005 metros.

Mancha blanca

Por su situación, el Ojos del Salado y las montañas aledañas

estaban siempre muy aisladas, y muchas cumbres de la comarca fueron vencidas

recién en la década del cincuenta.

Por eso también la toponimía y la altimetría en

las cartas oficiales resultaban muy imprecisas. En la hoja 1:500.000 del

IGM, por ejemplo, el Ojos del Salado figuraba hasta la década del

setenta como un cerro de modestos 6.100 metros, no obstante las comprobaciones

exactísimas hechas por la Comisión de Límites de principios

de siglo XX. Esto último resultaría, a la postre, un

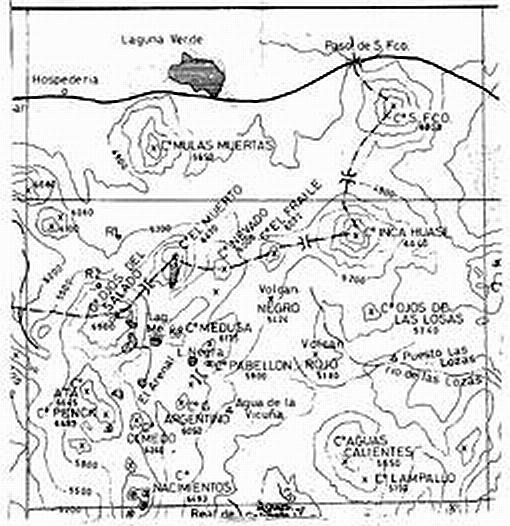

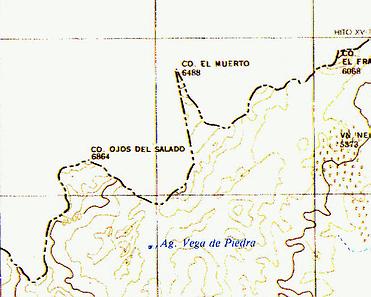

Detalle de la región del Ojos del Salado con el límite saltando correctamente desde El Muerto a la cumbre mayor del Ojos (Croquis de Claudio Bravo). |

|

En rojo, la frontera tal como lo muestran los mapas actuales. En negro tal como tendría que ser |

Mientras tanto, del lado argentino continuaron los esfuerzos por coronar el Ojos, en particular por los andinistas tucumanos encabezados por Orlando y Claudio Bravo.

Gracias a estas expediciones sucesivas se pudo establecer una toponimia más confiable, a menudo sin precedentes.

Así fueron bautizados, aunque la cartografía oficial no lo haya aceptado aún, cerros como el Walther Penck, vecino austral del Ojos (en homenaje al famoso geólogo alemán que exploró la región en 1912-13), el ATA (por Asociación Tucumana de Andinismo), el Gendarme Argentino (merecidísimo homenaje a nuestros guardianes de fronteras), y también lagunas de altura cuya existencia se ignoraba antes, como la Negra, la Penck y la Medusa (por su forma similar a la del celentéreo marino), dándosele al cerro contiguo el nombre análogo: Medusa.

La mancha geográfica blanca que era esta región de altísimos volcanes comenzaba a poblarse con nombres y referencias tangibles.

No obstante, la divisoria política entre la Argentina y Chile seguía siendo litigiosa, pues regía la letra un tanto vaga del laudo británico, punt

|

| Fragmento de la carta 1:250.000 Fiambalá del IGM argentino donde el trazado limítrofe hace una fuerte -e indebida- inflexión (entre los cerros Ojos del Salado y El Muerto). |

Este arbitraje sostenía que "el punto inicial de la línea de frontera será el hito limítrofe en el paso de San Francisco, línea que luego seguirá la divisoria de las aguas que la conduce al punto más alto de la masa de montaña llamada Tres Cruces, en 27° 3' 45" S".

Cuando en 1992 la Argentina y Chile acordaron efectuar las correcciones definitivas, una de las modificaciones se realizó en las inmediaciones del cerro (volcán) El Muerto, vecino oriental del Ojos, el que seguía figurando con una cota de 6.100 metros y que los chilenos consideraron que les correspondía.

En efecto, como la línea limítrofe salta de cumbre en cumbre en medio de una gran extensión de cuencas cerradas, en mapas anteriores argentinos la frontera cruzaba derecho desde el Ojos hasta El Muerto, como corresponde. Sin embargo en la corrección acordada en 1992, de alguna manera se modificó el trazado de la frontera de manera tal que éste hace una inflexión hacia el sur hasta tocar la laguna Medusa.

Naturalmente, el punto más bajo jamás puede ser divisor limítrofe, salvo que se acordara de esta forma (esto precisamente era lo que pretendían los chilenos cuando devino el litigio de la laguna del Desierto, en Santa Cruz, al sostener que la divisoria de las aguas pasaba por el eje central de dicho espejo, lo que resulta imposible).

Así es como, efectivamente, el IGM argentino dibuja hoy esta porción del mapa: el límite hace una pronunciada curva hacia el sur hasta tocar la laguna Medusa y el piedemonte del volcán epónimo, para torcer de inmediato hasta alcanzar El Muerto.

Esta concesión es, desde todo punto de vista, incorrecta. El área de unos 33 kilómetros cuadrados que las cartas argentinas asignan a Chile, en rigor, es territorio argentino. No hay ningún motivo, ningún accidente geográfico, que justifique la inflexión que muestran nuestros mapas como concesión gratuita en favor del vecino país. Jamás el punto más bajo de una cuenca, como la laguna Medusa, puede dividir territorios, salvo que talle alguna cláusula de excepción que aquí no existe.

No hay ningún motivo, ningún accidente geográfico, que justifique la inflexión que muestran nuestros mapas como concesión gratuita en favor del vecino país.

Aconcagua, Bingham, Machu Picchu

¿Por qué se descubrió en 1912 el Machu Picchu?

(habría sido descubierto igual, pero seguramente más tarde).

Ocurre que por entonces circuló una versión de que la montaña

más alta de las tres Américas no sería el Aconcagua,

sino el pico peruano Coropuna, del cual se decía que tendría

"más de siete mil metros" (hoy se sabe que llega a 6.615 m.s.n.m.).

El profesor norteamericano, oriundo de Hawaii, Hiram Bingham, se dirigió

entonces a Sudamérica para ascender el Coropuna y comprobar la veracidad

del dato, pero por motivos circunstanciales se desvió de su objetivo

original y, al enterarse de que en la región del río Urubamba

existirían ruinas arqueológicas aún no relevadas por

la ciencia moderna, con un baqueano se dirigió hacia allí

y descubrió el Machu Picchu.

Una de las hipótesis que se manejan al analizar el trazado limítrofe final en la región del Ojos del Salado es la siguiente:

Los peritos del Palacio San Martín de Buenos Aires habrían aceptado la delineación que figura en las cartas del IGM argentino como compensación por el aprovechamiento, durante más de cuarenta años, de la azufrera La Julia, sobre la pertenencia La Casualidad, en la falda del Llullaillaco (Salta). Este yacimiento situado en la vertiente del Pacífico (ergo, chilena) sólo ofrecía acceso industrial razonable desde la Argentina y fue explotado hasta 1979 por Fabricaciones Militares (FM).

En retribución tácita por dicha trasgresión se habría acordado ceder a la nación vecina una porción de territorio entre el Ojos y El Muerto, comarca donde prospecciones mineras anteriores habrían arrojado, al igual que más al sur entre el Vidal Gormaz y el Veladero, la existencia de mantos cuprífero-auríferos.

¿Azufre por oro?

La lucha por plasmar sobre papel un dilatado territorio

Los primeros cartógrafos de esta región del planeta,

bien que principalmente con el relevamiento de costas y ríos, fueron

los grandes navegantes: Vespucio, Magallanes, Gaboto y otros.

Los conquistadores no aportaron, con posterioridad, nada trascendente

en este sentido, pero en cambio sí lo hicieron los jesuitas que

necesitaban registrar los asentamientos de sus doctrinas para que los jóvenes

padres recién arribados pudiesen llegar a la misión que iba

a ser su nuevo destino.

Recién en la segunda mitad del siglo XIX, la incipiente Confederación Argentina encomendó a un experto la confección de un atlas abarcativo de su territorio, aún vastamente ignoto. Fue el naturalista francés V. Martín de Moussy quien preparó, prácticamente de su pecunio, porque nunca se le reintegraron los gastos, una serie de láminas en escala aproximada de 1:1.800.000 reunidas en un tomo, cuya primera edición data de1865/69 y la segunda, de 1873.

En estos mapas ya figura en la plancheta Cuyo el "Pic Aconcagua", aunque sin altura, simplemente situado al oeste de Mendoza. En 1880 apareció el Atlas de la República Argentina de M. F. Paz Soldán, si bien en escala muy reducida, pero de todos modos con prominencias orográficas tales como "Aconcagua (volcán)", al que se le asignaban dos cotas asombrosamente precisas: 6.834 metros, obtenidos por Amadeo Pissis, y 6.992 metros, por Fitz Roy y Beckey.

El siguiente trabajo cartográfico para otro atlas, en este caso

compilado por el Instituto Geográfico Argentino (predecesor del

actual Instituto Geográfico Militar, IGM), se editó en 1894.

El Aconcagua aparecía con 6.970 metros.

El IGM comenzó a confeccionar planchetas a partir de la década

del veinte, aunque sólo a mediados del siglo XX estuvo terminada

la colección completa de cartas de la república con escala

1:500.000.

Sin embargo, el territorio nacional resultaba demasiado dilatado como para relevarlo en forma detallada. Así, las cartas "al medio millón" resultaron muy incompletas y en alto grado imprecisas. Por ejemplo, para lo que nos interesa en esta nota, el Ojos del Salado aparece con razonable precisión planimétrica, pero su altura se consignaba con vagos "6.100 metros", cuando ya en 1900 la Comisión de Límites bajo Luis Risso Patrón había triangulado esta masa volcánica con dos cotas que prácticamente coinciden con los valores oficiales actuales obtenidos sobre la base de mediciones satelitales: 6.863 y 6.880 metros.

Hoy día el Ojos figura en la cartografía argentina con dos valores ligeramente divergentes, pero en principio coincidentes: 6.864 metros en las cartas 1:250.000, y 6.879 metros en la aún no publicada plancheta al 100.000.

La falta de presupuesto y personal para el relevamiento y la compilación

de datos desde siempre perjudicó la labor del IGM. Y ante la carencia

de datos precisos, durante mucho tiempo quien necesitaba de documentación

precisa se valía de otras fuentes.

Por ejemplo, cuando la primera expedición de montañistas

polacos vino al país en 1934 para conquistar en forma sucesiva el

Mercedario, el Ramada, el Alma Negra y el Aconcagua por la novedosa vía

del hoy llamado Glaciar de los Polacos, se alimentaron de cartas, fotos

y referencias aparecidas de esa región en la revista National Geographic

Magazine de Washington. Otra fuente excelente para consultas, en esos tiempos,

tal vez la mejor, fue la cartografía altamente confiable en escala

de millón de la American Geographical Society, de Nueva York.

Estos mapas fueron superados recién, en cuanto a exactitud,

en la década del setenta con la aparición de las láminas

-también al millón, donde un milímetro equivale a

un kilómetro- de la Fuerza Aérea Norteamericana (también

adoptadas por la Fuerza Aérea Argentina), cuya planimetría,

hidrografía y orografía ya estaba basada en datos satelitales

(Landsat).

Recién cuando el IGM en la década del setenta encaró

la edición de cartas 1:250.000 para todo el territorio nacional

pudo igualarse la exactitud de las Operational Navigation Charts (ONC)

estadounidenses. Por fin había una cartografía argentina

fiable en cuanto a referencias orográficas, hidrográficas

y planimétricas. Pero otra vez hubo que resignar la perfección:

la carencia de base adecuada hizo que los topónimos a menudo estuviesen

cambiados o equivocados.

En particular faltan nombres de cerros que ya figuran hace tiempo en

los croquis de los andinistas y son de tradición arraigada en sus

respectivas regiones. A esto se agrega la persistencia en calificar muchas

cumbres como "Monte" o "Cerro" cuando su característica de volcán

es tan obvia como indiscutible. Esto confunde al lego tanto más

cuando otros conos de formación magmática sí son apodados

"volcán".

El último aporte para ilustrar al estudioso son las imágenes

basadas en tomas obtenidas por los satélites Landsat, donde cada

vista coincide exactamente, en ubicación y escala, con la carta

topográfica 1:250.000 respectiva.

La tarea de edición de esta colección fue realizada por

el Institut Cartografic de Catalunya, Barcelona. Lamentablemente, además

de traspasar muchos datos de por sí equivocados de las cartas de

líneas al 250.000, se introdujeron en estas imágenes errores

adicionales que terminan por confundir al consultor desprevenido.

Dentro de esta permanente lucha por plasmar con la mayor fidelidad posible la realidad geográfica del país, no puede sorprender que en una región tan escasamente conocida como la que forma el triángulo de los volcanes Ojos del Salado-El Muerto-Medusa se haya trazado sobre la carta al 250.000 el límite de modo tal que una porción de territorio argentino aparezca como chileno. Los términos del tratado primigenio indican que la división política entre el San Francisco y el Tres Cruces debe saltar de una cumbre alta a la siguiente, en este caso de El Muerto al Ojos. La diminuta lagunita de deshielo Medusa al pie del cono homónimo, espejo formado por torrentes de deshielo que descienden de las laderas australes de El Muerto y el Ojos, de ninguna manera puede ni debe figurar como divortium acuarum, ni tampoco, en último caso, el volcán Medusa propiamente dicho.